Легендарный таёжный проводник, ставший символом единения человека с природой и утраченной мудрости коренных народов Дальнего Востока

Историческая личность

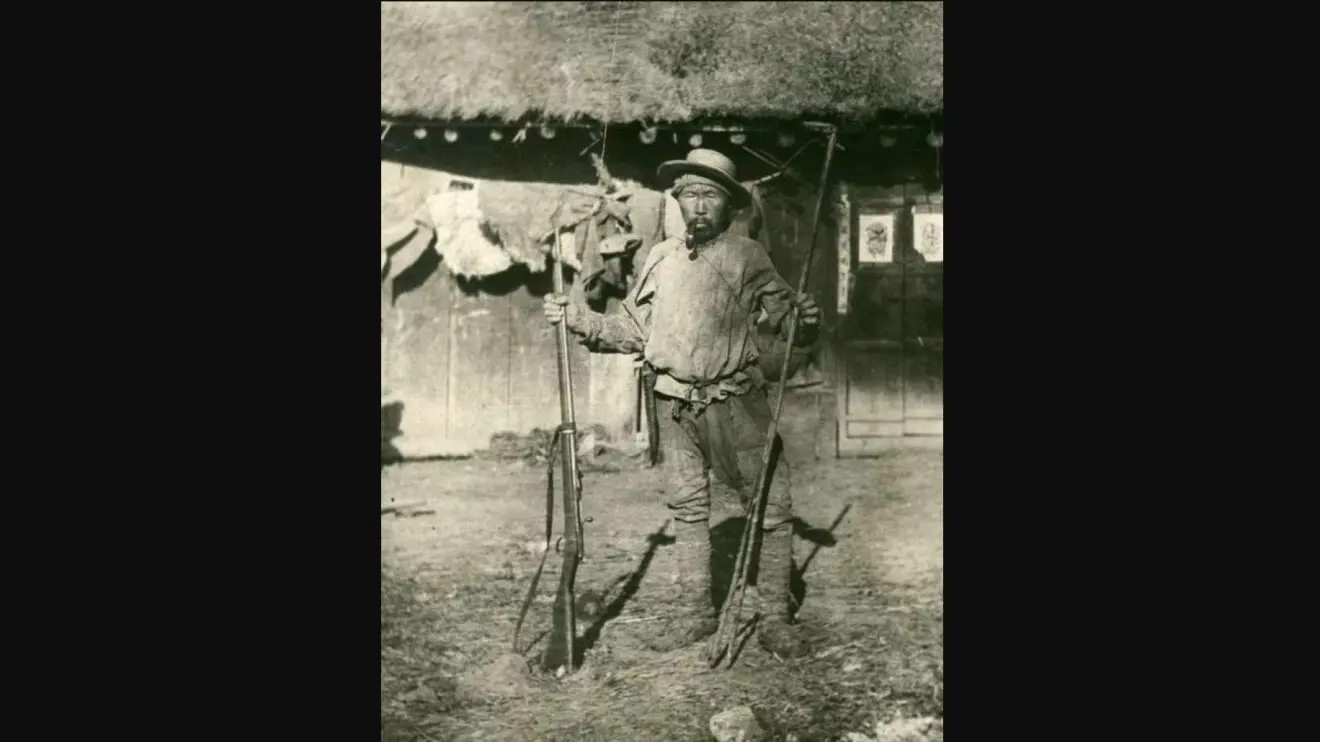

Дерсу́ Узала́ (около 1849 — 13 марта 1908) — коренной житель Уссурийского края, охотник и проводник, чья судьба стала одной из самых ярких страниц в истории освоения российского Дальнего Востока. Настоящее имя этого человека — Дэрчу́ Оджа́л (Дэрчу из рода Оджал), что подтверждается записями в дневниках исследователя В.К. Арсеньева и воспоминаниями его первой жены Анны Константиновны.

Дерсу родился в середине XIX века в Уссурийском крае, точная дата его рождения неизвестна. Трагедия, определившая всю его дальнейшую жизнь, произошла в молодости — он потерял всю семью в результате эпидемии оспы, которая опустошала стойбища коренных народов. После этого Дерсу стал кочевать в долине реки Уссури, занимаясь промысловой охотой на пушного зверя, живя в полном единении с тайгой.

Основные даты

- ~1849 — рождение

- 1906 — встреча с Арсеньевым

- 1906-1907 — участие в экспедициях

- 1908 — переезд в Хабаровск

- 13 марта 1908 — трагическая гибель

Встреча с Арсеньевым

Судьба свела Дерсу с выдающимся русским исследователем Владимиром Клавдиевичем Арсеньевым в 1906 году. Согласно сохранившимся экспедиционным дневникам, их первая встреча произошла 3 августа у реки Тадуши. Хотя в художественных произведениях Арсеньев описывает знакомство с Дерсу в 1902 году у реки Лефу, это был литературный приём — возможно, автор объединил образы нескольких проводников, с которыми работал в разные годы.

С 1906 года Дерсу участвовал в качестве проводника в экспедициях под руководством Арсеньева. Их сотрудничество продолжалось до 1907 года, и за это время между русским офицером-исследователем и таёжным охотником установились не просто рабочие отношения, а настоящая дружба, основанная на взаимном уважении и понимании.

Вопрос национальности

Национальная принадлежность Дерсу до сих пор является предметом научных дискуссий. Традиционно его считали нанайцем (гольдом), поскольку сам он представился Арсеньеву именно так. Однако директор Хабаровского краеведческого музея Всеволод Сысоев выдвинул аргументированную версию об удэгейском происхождении Дерсу, основываясь на особенностях его быта, одежды, знании местности и даже внешности — русые волосы и зеленоватые глаза были характерны для приморских удэгейцев того времени.

Трагический финал

После окончания экспедиции 1907 года жизнь Дерсу резко изменилась. К тому времени он уже начал терять зрение, и Арсеньев пригласил своего друга жить в его доме в Хабаровске. Дерсу переехал в город, но городская жизнь тяготила его. Привыкший к бескрайним просторам тайги, он чувствовал себя в четырёх стенах как в тюрьме — ему было «душно».

Весной 1908 года Дерсу принял решение, которое стало для него роковым. Он распростился со своим другом «капитаном» (так он называл Арсеньева) и отправился пешком из Приамурья в Приморский край, на свою родину, к истокам реки Уссури. Это была его последняя дорога домой.

13 марта 1908 года Дерсу Узала был найден убитым близ железнодорожной станции Корфовская, недалеко от Хабаровска. Сумерки застали его в пути, и он, как обычно, развёл костёр у самой дороги, чтобы переночевать. Ценностей у старого охотника не было, но грабители позарились на его винтовку — весьма ценную вещь для таёжных жителей. По информации Арсеньева, Дерсу был убит каторжником по фамилии Козлов в районе перевала Хехцир, вблизи гранитного карьера.

Ныне в посёлке Корфовский, недалеко от места гибели Дерсу, в память о нём установлена гранитная глыба, вокруг которой посажены сосны — символ вечной памяти о человеке, всю жизнь прожившем в единстве с природой.

Литературное наследие

Владимир Клавдиевич Арсеньев увековечил память о своём друге в двух выдающихся произведениях русской географической литературы — повестях «По Уссурийскому краю» (1921) и «Дерсу Узала» (1923). Эти книги, написанные на основе экспедиционных дневников, стали классикой приключенческой и географической литературы.

По словам самого Арсеньева, книга «Дерсу Узала» была готова к печати уже к 1917 году, но вышла в свет только в 1923 году. В ней описывается путешествие автора в 1907 году по восточной Маньчжурии, где он выступает в роли натуралиста-исследователя, а главным действующим лицом является Дерсу Узала.

Увлекательный сюжет, развёртывающийся на фоне величественных картин дальневосточной природы и жизни малых народов региона, высокий литературный язык поставили эту книгу в ряд лучших произведений российской географической и приключенческой литературы. Образ Дерсу в книгах Арсеньева — это не просто портрет конкретного человека, но и символ уходящего мира, мудрости предков, гармонии человека с природой.

Особенности литературного образа

- Глубокое знание тайги и её законов

- Философское отношение к природе

- Особая речь, передающая специфику мышления

- Честность и прямодушие

- Бескорыстие и готовность помочь

- Трагическое несоответствие цивилизации

Цензурная судьба книг

В советское время произведения Арсеньева издавались в сильном сокращении — примерно в два раза — и с многочисленными правками цензуры. Полные версии стали доступны читателям только в постсоветский период, что позволило по-новому оценить масштаб таланта писателя и глубину созданного им образа.

Кинематографическое воплощение

Образ Дерсу Узала получил мировую известность благодаря кинематографу. Наиболее значимыми стали две экранизации:

«Дерсу Узала» (1961)

Режиссёр: Агаси Бабаян

В роли Дерсу: Касым Джакибаев

Первая советская экранизация, сделанная в традициях отечественного кинематографа.

«Дерсу Узала» (1975)

Режиссёр: Акира Куросава

В роли Дерсу: Максим Мунзук

Лауреат премии «Оскар» за лучший иностранный фильм (1976)

Фильм Акиры Куросавы стал настоящим киношедевром и принёс образу Дерсу Узала всемирную известность. Это был единственный фильм великого японского режиссёра, снятый не на японском языке, и первый, созданный им на широкоформатной 70-мм киноплёнке. На создание картины было затрачено 4 миллиона долларов — огромная по тем временам сумма для советско-японского кинопроекта.

Максим Мунзук, сыгравший главную роль, создал незабываемый образ таёжного мудреца. Его исполнение роли Дерсу стало эталонным и принесло актёру мировое признание. Фильм Куросавы не только рассказывает историю дружбы русского офицера и таёжного охотника, но и поднимает вечные вопросы о месте человека в природе, о столкновении цивилизации с первозданным миром.

Символическое значение в 1990-е годы

В контексте 1990-х годов образ Дерсу Узала приобрёл особое символическое значение. В период стремительных перемен, когда рушились старые институты и ценности, многие россияне искали ориентиры в прошлом. Дерсу стал символом утраченной подлинности, честности и человечности.

Упоминание «местного Дерсу Узала» в контексте региональных чиновников и бизнесменов содержит горькую иронию: настоящий Дерсу был бескорыстен и честен, тогда как в 1990-е многие стремились «войти в процесс» ради личной выгоды, используя знание местной специфики не для помощи, а для обогащения.

Философия и мировоззрение

Дерсу Узала в произведениях Арсеньева предстаёт не просто как искусный проводник, но как носитель особой философии жизни, основанной на гармонии с природой. Его мировоззрение кардинально отличается от европейского рационализма — это мышление человека, для которого тайга является не объектом изучения или покорения, а живым организмом, с которым нужно находиться в постоянном диалоге.

Дерсу воспринимает природу как одушевлённую сущность: огонь для него — «люди», вода — живая стихия, требующая уважения, деревья — существа, с которыми можно разговаривать. This animistic worldview позволяет ему выживать в тайге, читать её знаки, предсказывать погоду, находить дорогу там, где европеец безнадёжно заблудился бы.

Ключевые принципы философии Дерсу:

- Единство с природой — человек не господин, а часть природы

- Взаимопомощь — готовность прийти на помощь любому, кто в ней нуждается

- Практическая мудрость — знания, добытые опытом, важнее книжного образования

- Духовность — понимание того, что материальное не является главным в жизни

- Честность — невозможность лгать или обманывать

Культурное наследие и память

Образ Дерсу Узала стал частью российской культурной памяти, символом ушедшего мира, когда люди жили в гармонии с природой. Его имя стало нарицательным для обозначения мудрого проводника, знатока местности, человека, способного найти выход из самой сложной ситуации.

В современной России память о Дерсу поддерживается различными способами: его именем названы улицы в дальневосточных городах, туристические маршруты, общественные организации. Образ таёжного мудреца продолжает вдохновлять писателей, кинематографистов, путешественников.

Феномен Дерсу Узала выходит за рамки конкретной исторической личности. Это архетипический образ Последнего из Могикан, человека, воплощающего уходящую культуру и мудрость предков. В эпоху глобализации и технического прогресса этот образ приобретает особую актуальность, напоминая о важности сохранения связи с природой и традиционными ценностями.

Дерсу Узала как литературный архетип

В мировой литературе образ Дерсу Узала стоит в ряду великих архетипических фигур — «благородного дикаря», мудрого наставника, последнего представителя исчезающего мира. Подобные образы мы находим у Фенимора Купера (Чингачгук), Редьярда Киплинга (Маугли), в произведениях о коренных народах Америки и Австралии.

Однако Дерсу Узала уникален тем, что за литературным образом стоит реальная историческая личность, а созданный Арсеньевым портрет основан на личном многолетнем общении автора с прототипом. Это придаёт образу особую достоверность и человечность.

Заключение

Дерсу Узала — это больше чем историческая личность или литературный персонаж. Это символ эпохи, когда цивилизация только начинала своё наступление на первозданную природу, символ человеческого достоинства, мудрости и благородства. История его жизни и трагической смерти стала метафорой судьбы многих коренных народов, оказавшихся между двумя мирами — традиционным и современным.

В контексте российской истории XX века образ Дерсу приобретает особое звучание. Он напоминает о тех ценностях, которые были утрачены в водовороте революций, войн и социальных потрясений — о честности, бескорыстии, верности дружбе, единстве с природой. Возможно, именно поэтому этот образ продолжает волновать читателей и зрителей спустя более чем столетие после трагической гибели реального Дерсу Узала у станции Корфовская.

Сегодня, когда человечество сталкивается с глобальными экологическими вызовами, мудрость Дерсу Узала обретает новую актуальность. Его философия гармонии с природой, уважения к окружающему миру и ответственности за будущее планеты звучит как пророчество, обращённое к современному миру.