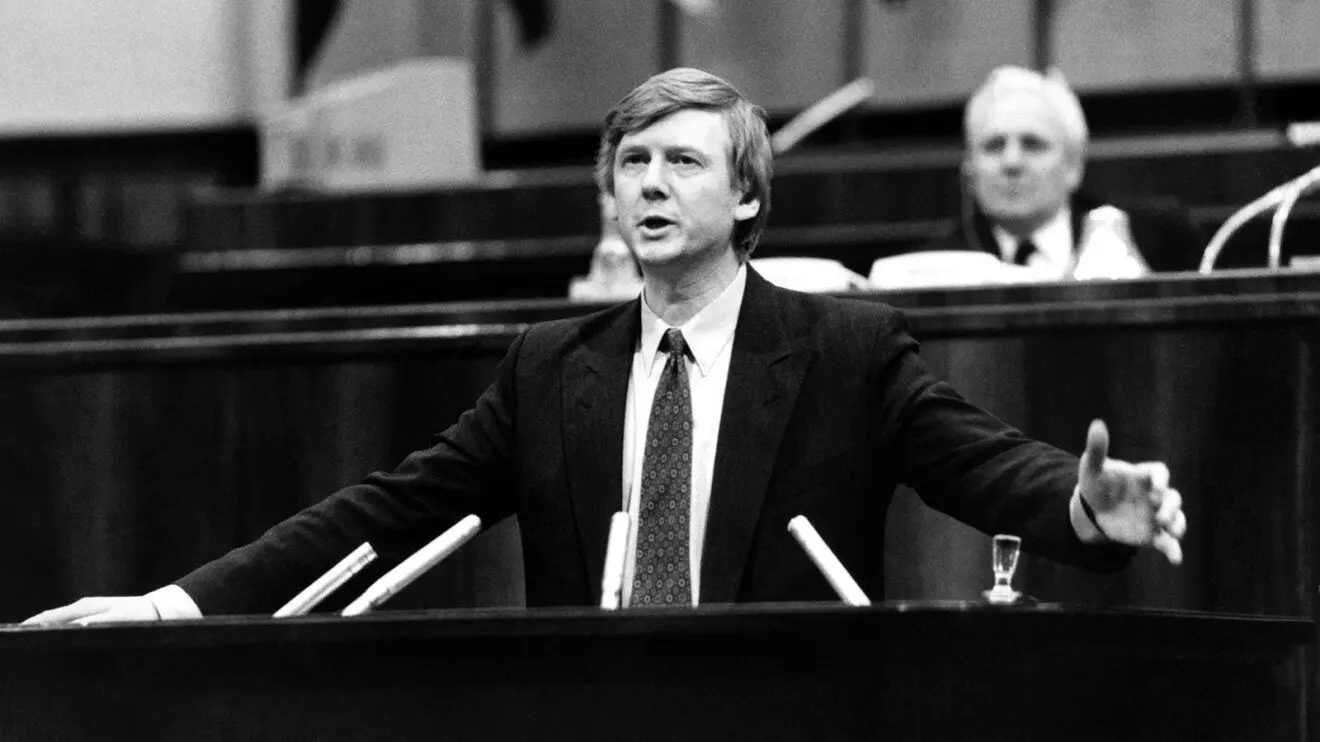

В середине 1990-х годов имя Анатолия Чубайса было знакомо каждому россиянину. Рыжеволосый экономист, возглавлявший Государственный комитет по управлению государственным имуществом, стал олицетворением экономических реформ — для одних спасительных, для других разрушительных. В народе его называли по-разному: «рыжий», «прохвост», позже добавится прозвище «Калиостро с рубильником». Но главное — именно его имя ассоциировалось с приватизацией, процессом, который навсегда изменил экономику страны.

Кто такой Анатолий Чубайс

Анатолий Борисович Чубайс родился 16 июня 1955 года в Борисове Минской области Белорусской ССР. Его отец, Борис Матвеевич, был военным, танкистом, участником Великой Отечественной войны. Семья часто меняла места жительства в связи с военной карьерой отца — жили в Венгрии, Германии, Средней Азии, Белоруссии, на Украине.

В 1967 году семья переехала в Ленинград. Чубайс окончил школу в 1972 году, по собственным словам, «ненавидел свою школу», отличавшуюся «продвинутым военно-патриотическим воспитанием». В 1977 году окончил с красным дипломом машиностроительный факультет Ленинградского инженерно-экономического института (ЛИЭИ) по специальности «Экономика и организация машиностроительного производства». В 1983 году защитил кандидатскую диссертацию по экономике.

Кружок экономистов-рыночников

Ещё в период обучения в институте Чубайс стал осознавать глубину экономических проблем в СССР. В 1979 году совместно с сотрудниками ЛИЭИ он организовал кружок экономистов-рыночников. Участники кружка поставили перед собой задачу узнать реальную, а не книжную историю советской экономики и определить пути её возможного реформирования.

«Мы совершенно ясно видели, что советская экономика идёт к краху, что официальная экономическая наука смотрит в другую сторону, и нас всё это беспокоило чрезвычайно», — вспоминал Чубайс. По его словам, он отвечал «за безопасность кружка от КГБ» и за то, «чтобы не сел никто из нас».

В 1982 году кружок сблизился с группой молодых московских экономистов, лидером которой являлся Егор Гайдар. Благодаря Гайдару «ленинградцы» были привлечены к работе созданной в 1984 году комиссии Политбюро по совершенствованию управлением народным хозяйством.

Приход во власть

После выборов местных Советов в марте 1990 года Чубайс был назначен заместителем председателя Ленинградского горисполкома. На этом посту он занимался созданием Ленинградской свободной экономической зоны.

10 ноября 1991 года, когда СССР доживал последние недели, 36-летний Анатолий Чубайс был назначен председателем Государственного комитета РСФСР по управлению государственным имуществом. Так началась его карьера во власти, которая продлится многие годы и сделает его одной из самых противоречивых фигур новейшей российской истории.

Приватизация: замысел и реализация

Под руководством Чубайса была разработана программа приватизации — передачи государственной собственности в частные руки. Закон «О приватизации государственных и муниципальных предприятий в РСФСР» был принят ещё 3 июля 1991 года, но практическая работа по приватизации не началась: к 1 января 1992 года в России было приватизировано лишь 107 магазинов, 58 столовых и 56 предприятий бытового обслуживания.

В то же время в условиях развала государственной власти развернулась стихийная приватизация, фактически разворовывание государственной собственности: имущество предприятий сдавалось в аренду подставным фирмам с правом последующего выкупа по заниженной остаточной стоимости.

Ваучеры — приватизационные чеки

27 декабря 1991 года были приняты «Основные положения программы приватизации в Российской Федерации на 1992 г.». Чубайс, как и Гайдар, был сторонником приватизации за деньги, поскольку она позволяла быстрее передать предприятия в руки эффективных собственников и сократить дефицит государственного бюджета.

«Малая приватизация» проводилась в денежной форме, главным образом путём открытых аукционов, с середины 1992 года. За год появилось 50 тысяч частных предприятий: магазины, кафе, ателье, парикмахерские.

Однако провести сразу в денежной форме «большую приватизацию» оказалось невозможно: у населения не было денег на выкуп государственной собственности. Поэтому был введён механизм ваучеров — приватизационных чеков, которые бесплатно выдавались каждому гражданину РФ.

Указом президента РФ от 14 августа 1992 года были введены ваучеры. С октября 1992 года по февраль 1993 года было выдано 144 миллиона ваучеров. Их получили 97% граждан. Номинальная стоимость ваучера была установлена в 10 тысяч рублей.

Обещание двух «Волг»

Считалось, что величина в 10 тысяч рублей определялась путём деления стоимости приватизируемых предприятий на число жителей РФ. Впоследствии Чубайса нередко обвиняли в обмане — в сознательно завышенной оценке стоимости ваучера.

В марте 2002 года журнал «Коммерсант» иронизировал: «Чубайс имел неосторожность заявить, что „через несколько лет ваучер будет стоить, как два автомобиля „Волга"». Хотя стартовавшая с появлением ваучера приватизация является основой существования экономической системы страны, неисполненное обещание двух „Волг" делает Чубайса главным виновником всех неприятностей, происходящих в деловом мире».

Сам Чубайс впоследствии писал: «Две „Волги" за ваучер — это ко мне, видимо, припечаталось на всю оставшуюся жизнь». На самом деле номинал приватизационного чека носил условный характер. По словам Гайдара, «вопрос, какой номинал ставить на чек, вообще-то беспредметен, ибо чек этот имеет только социально-психологическое значение».

Как работали ваучеры

Ваучеры, в отличие от именных приватизационных счетов, подлежали свободному отчуждению. Их можно было продавать, дарить, обменивать, завещать, вкладывать в паевые и чековые инвестиционные фонды.

50% ваучеров владельцы вложили в акции предприятий, на которых трудились они или их родственники, 25% продали, 25% вложили в чековые инвестиционные фонды (ЧИФы). По другим сведениям, 34% ваучеров были проданы, 11% подарены, 25% вложены в ЧИФы и лишь 15% вложены в акции.

Ваучеры стали биржевым товаром. Цены ваучеров зависели от конъюнктуры рынка и политической обстановки, сильно менялись, иногда падая до минимума, равного цене двух бутылок водки или нескольких батонов хлеба.

В то же время целенаправленная скупка ваучеров и использование их для приобретения акций на чековых аукционах позволили сформировать крупные состояния. Самым удачным вложением ваучеров оказались акции предприятий. Например, в Республике Марий Эл один ваучер обменивался на 5900, а в Пермской области — на 6000 акций Газпрома. В 2016 году эти акции стоили приблизительно 1 миллион рублей.

Провал чековых инвестиционных фондов

Худшим вложением ваучеров оказались ЧИФы. По признанию Чубайса, этот проект полностью провалился: «из-за непрофессионализма менеджеров и воровства все 40 миллионов вкладчиков ЧИФов оказались обмануты».

«Для реального контроля над ЧИФами надо было выстроить систему, сопоставимую по сложности и влиятельности с банковским надзором, который сформировался в России только к концу 1990-х годов. Создать такую систему надзора в 1992-1993 годах было просто невозможно», — писал Чубайс. Провал ЧИФов негативно повлиял на отношение к приватизации в целом.

Залоговые аукционы: рождение олигархов

К середине 1994 года бесплатная приватизация была завершена. Наступил этап денежной приватизации. Однако в условиях политической нестабильности и высокой вероятности возвращения коммунистов к власти потенциальные инвесторы не хотели рисковать. Темпы приватизации резко снизились.

Государственная Дума, принимая Закон о бюджете на 1995 год, запретила продавать акции высокодоходных предприятий нефтегазового комплекса. Между тем приватизация была основным источником средств для выполнения социальных обязательств, выплаты зарплат работникам бюджетной сферы и пенсий.

В ситуации, когда нефтедобывающие предприятия нельзя было продавать, выходом стали залоговые аукционы. Частные банки на конкурсной основе предоставляли государству кредиты под залог крупных пакетов акций. Если государство не возвращало кредит, акции переходили в собственность банка.

В ноябре-декабре 1995 года состоялось 12 залоговых аукционов, доход от которых составил 5,1 триллиона рублей, что позволило государству значительно сократить долги перед бюджетниками и пенсионерами. Совокупная доля залоговых аукционов в доходах федерального бюджета от приватизации составила 70,8%.

В ходе аукционов акции отдавались в залог по низким ценам, в результате немногочисленные финансово-промышленные группы (ФПГ), прежде всего «ОНЭКСИМ», «Менатеп», «Альфа-групп» завладели крупными предприятиями.

Критика Чубайса: народный гнев

В результате приватизации в части общества утвердилось негативное отношение к ней как к «величайшей авантюре XX века» и грабежу народа. По данным социологических опросов, в 2000-2007 годах 77-83% граждан РФ считало приватизацию несправедливой и выступало за полный или частичный пересмотр итогов приватизации.

Обвинения в распродаже страны

Чубайса обвиняли в том, что, разрешив людям, не сведущим в экономике, продавать ваучеры, он отдал их на произвол недобросовестных дельцов, превратив «народную» приватизацию в «олигархическую». В связи с залоговыми аукционами Чубайса нередко обвиняли в распродаже национального богатства за бесценок и создании российской олигархии.

Егор Гайдар вспоминал, что когда осенью 1991 года он предложил Чубайсу возглавить Госкомимущество, то есть «взять на себя ответственность за разработку и реализацию программы приватизации», Чубайс «тяжело вздохнул и спросил, понимаю ли я, что он станет человеком, которого всю жизнь будут обвинять в распродаже России».

Социологические данные о непопулярности

В начале 2000-х годов Чубайс стабильно входил в тройку российских политиков, вызывающих наибольшее недоверие у своих сограждан. В опросе ФОМ в ноябре 2000 года лишь 4% ответили, что не знают, кто это. При этом 55% россиян относились к политику плохо, 29% — безразлично и лишь 7% заявили о своём хорошем отношении.

Люди характеризовали Чубайса как «величайшего жулика современности», человека «бессовестного», «жадного», «нахрапистого» и «чёрствого», «вора», «человека, действующего во вред России», «дискредитатора реформ».

По итогам соцопроса ВЦИОМ декабря 2006 года, Чубайсу не доверяли 77% россиян. В опросе «Ромир» в августе 1999 года Чубайс был назван одним из тех, чья политическая и экономическая деятельность наносит наибольший вред стране.

«Во всём виноват Чубайс!»

Популярный мем «во всём виноват Чубайс» появился как саркастическое осмысление народом происходящего в стране. Впервые он прозвучал на телевидении в конце 1990-х в сатирической телепередаче «Куклы» на НТВ.

16 января 1996 года после неудачи проправительственного движения «Наш дом — Россия» на выборах в Государственную Думу Чубайс был отправлен в отставку с поста первого вице-премьера. 19 января президент Борис Ельцин прокомментировал эту отставку: «В том, что за НДР на парламентских выборах проголосовало только около 10% избирателей, виноват Чубайс. Если бы не допущенные им ошибки в проведении экономической политики, число проголосовавших было бы не меньше 20%».

В передаче «Куклы» эти слова были переиначены. Кукла, изображающая Бориса Ельцина, говорила из кабины сгоревшего автобуса: «Во всём виноват Чубайс. Если бы не Чубайс, то всё у нас было бы хорошо». Фраза была подхвачена и успешно освоена всей страной.

«Во всём виноват Чубайс!» — эта формула стала универсальным ответом на все беды и неприятности. Если у кого-то ломалась машина или отключали горячую воду, можно было сказать: «Во всём виноват Чубайс». Мем использовали в различных контекстах, от обсуждения политических событий до бытовых ситуаций.

Ответы Чубайса на критику

Чубайс признавал, что в ходе введения ваучеров он и его соратники допустили «завышенные оценки стоимости чека», «перебрали с пропагандой, впали в эйфорию», результатом чего стали «тяжелейшие негативные последствия», «народная ненависть к приватизаторам и реформам».

Но в то же время утверждал: «Надо было не только придумать эффективные схемы, написать хорошие нормативные документы, но и убедить Думу в необходимости принятия этих документов, а главное — убедить 150 миллионов человек населения встать со своего места, выйти из квартиры, получить ваучер, а потом ещё и осмысленно вложить его! Конечно, пропагандистская составляющая была фантастически важна».

«Бандитский капитализм или бандитский коммунизм»

В интервью The Financial Times в ноябре 2004 года Чубайс признавал, что «недооценил то глубокое чувство несправедливости, которое зародилось в людях» в результате приватизации, но настаивал: «Мы не могли выбирать между „честной" и „нечестной" приватизацией, потому что честная приватизация предполагает чёткие правила, установленные сильным государством, которое может обеспечить соблюдение законов. В начале 1990-х у нас не было ни государства, ни правопорядка. Нам приходилось выбирать между бандитским коммунизмом и бандитским капитализмом».

Главная задача — остановить коммунизм

В интервью для документального фильма «Олигархи» в 2004 году Чубайс заявил: «Приватизация в России до 1997 года вообще не была экономическим процессом. Она решала главную задачу — остановить коммунизм. Эту задачу мы решили».

О залоговых аукционах Чубайс говорил: «У нас не было выбора. Если бы мы не провели залоговую приватизацию, то коммунисты выиграли бы выборы в 1996 году, и это были бы последние свободные выборы в России, потому что эти ребята так просто власть не отдают».

Позиция олигархов

Один из российских олигархов, Владимир Потанин, в интервью журналу Forbes говорил: «Аукцион не был мошенничеством, но он был ярким примером исключительной силы лоббизма. Как и вся приватизация, он был несправедливым и по факту привёл к социальному расслоению. Но что сделали залоговые аукционы? Они создали в России класс крупных собственников».

Реформаторы отвечали на обвинения, что предприятия, проданные на залоговых аукционах, находились в тяжёлом состоянии, имели большие долги по зарплате и почти не приносили дохода. С учётом политических рисков 1995 года стоимость их акций была ничтожна. При более высоких стартовых ценах на аукционах их не удалось бы продать, государство не смогло бы пополнить бюджет.

Советники из ЦРУ

25 апреля 2013 года президент Владимир Путин в ходе «прямой линии» с гражданами России заявил: «В окружении Анатолия Борисовича в качестве советников, как выяснилось сегодня, работали кадровые сотрудники ЦРУ США. Но по возвращении в США их привлекали к суду за то, что они в нарушение законов своей страны обогащались в ходе приватизации в Российской Федерации и не имели на это права как действующие офицеры разведки».

Это заявление добавило новое измерение к критике Чубайса — теперь его обвиняли не только в некомпетентности или корыстных интересах, но и в сотрудничестве с иностранными спецслужбами.

Покушение на Чубайса

В ноябре 2004 года в интервью The Financial Times Чубайс заявил: «Мне известно по крайней мере о трёх заказах на моё убийство. Я знаю все детали, имена тех, кто должен был их осуществить. Последний такой заказ был сделан полтора года назад. У него были чисто политические мотивы: ненависть из-за того, что я „продал Россию"».

В марте 2005 года на Чубайса было совершено покушение. На пути следования его автомобиля близ посёлка Жаворонки Одинцовского района Московской области сработало взрывное устройство мощностью от 3 до 12 килограммов в тротиловом эквиваленте, а затем последовал обстрел из автоматов. Чубайса и его спутников спасло то, что автомобиль был бронирован.

Обвинения в покушении были предъявлены отставному полковнику ГРУ Владимиру Квачкову и трём другим лицам. По мнению следствия, преступление было совершено на почве экстремистских взглядов и неприязни к Чубайсу.

Однако коллегия присяжных дважды выносила оправдательный вердикт подсудимым. 22 декабря 2010 года Верховный суд отклонил кассационную жалобу Генпрокуратуры. Обвиняемые были оправданы окончательно.

За баллотировавшегося в Государственную думу офицера Владимира Квачкова, обвинённого в организации покушения на Чубайса, проголосовало 29% избирателей (44 тысячи человек) в 199 избирательном округе Москвы.

Экспертные оценки приватизации

Эксперты отмечают, что в ходе приватизации государство ничего не отбирало, а лишь давало: «В худшем случае ничего не дало — тем, кто свои ваучеры повесил на стенку, продал за бутылку водки, неудачно вложил и так далее. Ни один человек от чековой приватизации не пострадал».

Задача ваучерной приватизации состояла не в равномерной раздаче государственного имущества, а в формировании частной собственности и подготовке перехода к денежной приватизации. Эта задача была выполнена. Частная собственность была возрождена в стране, не знавшей её с конца 1920-х годов.

Общие итоги приватизации продемонстрировали результаты сравнительного анализа государственных и приватизированных предприятий за 1995 год, проведённого Международным центром социально-экономических исследований. Совокупная эффективность на приватизированных предприятиях оказалась значительно выше, чем в госсекторе.

Профессор Калифорнийского университета Даниел Трейсман констатировал: «Компании, управляемые олигархами, демонстрировали прекрасные показатели, гораздо лучшие, чем многие сопоставимые предприятия, управляемые государством или его „красными директорами"».

Чубайс и выборы 1996 года

18 марта 1996 года в ходе личной встречи с Ельциным Чубайс убедил президента отказаться от намерения распустить Думу и перенести президентские выборы на два года. 19 марта 1996 года Чубайс возглавил Аналитическую группу в составе предвыборного штаба Ельцина, фактически взяв на себя руководство избирательной кампанией президента.

Благодаря деятельности Аналитической группы рейтинг Ельцина начал расти. В первом туре выборов, состоявшихся 16 июня, Ельцин получил 35,28% голосов, Зюганов — 32,03%. Во втором туре 3 июля 1996 года Ельцин набрал 53,82%.

Дочь Ельцина Татьяна Дьяченко впоследствии вспоминала, что Чубайс сыграл важную роль в проведении Ельцина на второй президентский срок. Без победы Ельцина в 1996 году, по мнению реформаторов, приватизация могла быть отменена, а страна вернулась бы к командно-административной экономике.

Дальнейшая карьера

После победы Ельцина во втором туре выборов Чубайс с 16 июля 1996 года возглавил Администрацию президента. Поскольку Ельцин вскоре перенёс операцию на сердце и в течение длительного времени не мог в полном объёме выполнять служебные обязанности, за Чубайсом закрепилось прозвище «регент».

7 марта 1997 года Чубайс был назначен первым заместителем Председателя Правительства РФ, а 17 марта — одновременно министром финансов РФ. На этом посту он провёл жёсткую финансовую стабилизацию. В 1997 году удалось значительно сократить инфляцию — за год потребительские цены возросли лишь на 11%. Впервые с начала 1990-х был достигнут прирост ВВП на 1,4%.

Однако в ноябре 1997 года разразился скандал с «книжным делом»: Чубайса и его окружение обвинили в получении высоких гонораров за якобы ненаписанную книгу об истории приватизации в России. 20 ноября 1997 года Чубайс лишился поста министра финансов, но остался первым вице-премьером.

Дефолт 1998 года

17 июня 1998 года Чубайс был назначен спецпредставителем президента по связям с международными финансовыми организациями. 20 июля 1998 года Чубайсу удалось достичь соглашения с Советом МВФ о выделении 11,2 миллиарда долларов. Первый транш, выделенный немедленно, составил 4,8 миллиарда.

Однако спасти российскую экономику это не помогло: средства быстро ушли на поддержание валютного курса и неотложные расходы. 17 августа 1998 года правительство РФ объявило о несостоятельности — дефолте. Курс рубля к доллару обвалился почти в три раза. Накопления россиян в национальной валюте обесценились.

В глазах народа одним из главных архитекторов происходящего был Анатолий Чубайс. Кризис 1998 года добавил новые краски к его и без того мрачному образу в общественном сознании.

Критика от политиков и общественных деятелей

В 2008 году критически оценил Чубайса оппозиционный политик Гарри Каспаров. Каспаров заявлял: «„либеральные реформаторы" не развили достижения перестройки, а наоборот — похоронили их», «в одном Чубайс точно не лукавит — он и его соратники не проиграли страну. Это страна проиграла», «либералы 90-х не любят свой народ и боятся его». По мнению Каспарова, «лишения начала 90-х» оказались напрасными.

В 2013 году во время «Прямой линии» президента РФ Владимира Путина пермским журналистом Сергеем Маленко был задан вопрос относительно ответственности Чубайса за проведённые реформы и возможности уголовного преследования.

Народная память

К 1995 году, когда происходит действие романа, Анатолий Чубайс уже был одной из самых узнаваемых и ненавистных фигур в стране. Его имя ассоциировалось с приватизацией, которую большинство граждан считало грабежом. «Рыжий прохвост» — одно из многих народных прозвищ, которыми наделили экономиста.

Фраза из романа о том, что «деньги уйдут на карман Елкину с рыжим прохвостом», точно отражает настроения той эпохи. В народе верили, что приватизация — это способ обогащения власть имущих, а простые люди остаются ни с чем. И для такой веры были все основания: ваучеры обесценились, чековые инвестиционные фонды обанкротились, а крупнейшие предприятия достались узкому кругу олигархов.

Директора заводов, о которых идёт речь в романе, прекрасно понимали ситуацию. Они видели, как идёт приватизация, как одни богатеют, а другие беднеют. Схемы, позволявшие обходить официальные процедуры и «загребать под себя», были понятны тем, кто находился близко к производству и имел связи во власти.

Парадокс Чубайса

Анатолий Чубайс остаётся одной из самых противоречивых фигур новейшей российской истории. С одной стороны, он действительно был одним из архитекторов экономических реформ, которые разрушили командно-административную систему и создали рыночную экономику. Без приватизации невозможно было бы построить капитализм.

С другой стороны, способ проведения приватизации привёл к массовому обнищанию населения, созданию олигархического капитализма и глубокому социальному расслоению. Обещание двух «Волг» за ваучер стало символом обмана народа. Залоговые аукционы превратили государственную собственность в частную за бесценок.

Сам Чубайс в ответ на вопрос, обижается ли он на фразу «Во всём виноват Чубайс», говорил: «Нужно понимать, что 1990-е годы были тяжелейшим периодом для десятков миллионов людей. В этом смысле человеку нужно, чтобы кто-то был виноват. Мы все так устроены».

Наследие приватизации

К середине 1990-х годов результаты приватизации были очевидны. Появился класс собственников — олигархов, владевших крупнейшими предприятиями страны. Появился и средний класс мелких и средних предпринимателей. Но подавляющее большинство населения оказалось в проигрыше.

Ситуация, описанная в романе, когда холдинг предлагает директору завода схему обхода официальной приватизации, была типичной для того времени. «Курс на полную приватизацию советской индустрии» действительно был взят. «Частному капиталу развязаны руки» — это тоже соответствовало реальности.

Фраза о том, что «через год, если Геннадий Андреевич скинет Елкина, вернемся к теме» отражает политическую неопределённость 1995 года. Тогда действительно многие ждали победы коммуниста Геннадия Зюганова на президентских выборах 1996 года и возможного пересмотра итогов приватизации.

Понимание того, что «все зависит от того, какими окажутся законы через год», было абсолютно верным. Законодательство менялось постоянно, правила игры были неясны, а потому расцветали серые схемы, коррупция и криминал.

Заключение

Анатолий Чубайс вошёл в историю как «отец российской приватизации», «архитектор российского капитализма» и одновременно как человек, которого миллионы россиян считают главным виновником своих бед. «Рыжий прохвост» — лишь одно из многих прозвищ, которыми народ наградил экономиста.

Приватизация 1990-х годов действительно была «величайшим переделом собственности» в истории России. Она разрушила советскую экономическую систему и создала основы рыночной экономики. Но цена этих преобразований оказалась чрезвычайно высокой — обнищание миллионов людей, социальное расслоение, утрата доверия к власти и реформам.

Справедливы ли обвинения в адрес Чубайса? Был ли он действительно «прохвостом», сознательно обманывавшим народ? Или он был убеждённым реформатором, который в условиях хаоса и безвластия пытался построить капитализм любой ценой? Эти вопросы до сих пор остаются предметом споров.

Одно несомненно: имя Анатолия Чубайса навсегда связано с эпохой 1990-х годов, с приватизацией, с ваучерами, с залоговыми аукционами. И для большинства россиян это имя останется символом несправедливости, обмана и разграбления страны. «Во всём виноват Чубайс» — эта фраза пережила свою эпоху и стала частью российского фольклора, универсальным объяснением всех бед и неприятностей.